НОВОСТИ 26.03.2025

Sondersiedlungen, Trudarmee und Leben nach der Deportation

Nach Abschluss der Deportation fanden sich die Wolgadeutschen unter Bedingungen wieder, die ihr Leben unerträglich machten. Die Zwangsumsiedlung wurde zu einer dauerhaften Existenz in speziellen Siedlungen mit eingeschränkten Rechten.

Leben in Sondersiedlungen

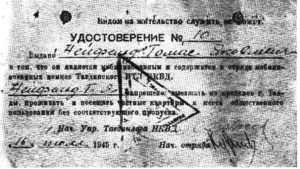

Da nicht nur Deutsche deportiert wurden, organisierten die sowjetischen Behörden ein System von Sondersiedlungen – Siedlungen mit einer besonderen Ordnung. Hier lebten die Sondersiedler unter ständiger Aufsicht, durften das Gebiet nicht ohne Sondergenehmigung verlassen und jegliche Verstöße wurden streng bestraft.

Die Lebensbedingungen waren schrecklich. Viele waren gezwungen, in Baracken, Lagerhallen und sogar Scheunen zu leben, ohne warme Kleidung oder angemessene Nahrung. Hunger und Krankheiten suchten die Deportierten heim.

Die Augenzeugin, Albina Woroschilowa, erinnert sich: „Erst mit 4 Jahren sah ich ein Ei und lernte, was es war. Wenn man einen Apfel bekam, spielte man eine Woche lang mit ihm und roch daran. Meine Mutter war eine große Frau, und ich war klein. Alle fragten: „Lebt sie noch?“.

Trudarmee

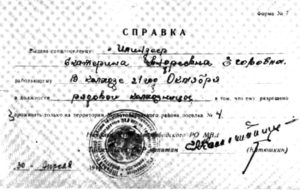

Während des Krieges wurde ein großer Teil der arbeitsfähigen deutschen Bevölkerung in die sogenannte „Trudarmee“ mobilisiert. Seit 1942 wurden Männer im Alter von 15 bis 55 Jahren und Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren zur Schwerstarbeit eingesetzt: Bauarbeiten, Fabriken, Holzeinschlag, Minen.

Die Zeitzeugin Ekaterina Voronetskaja erinnert sich: „Dieser Kanal (Großer Chui-Kanal) wurde nur von Frauen und Jungen gebaut. Ab dem Alter von 13 Jahren, Leute wie ich, 14-15 Jahre alt. Ab 16 wurden sie bereits an die Front gebracht. Man gab uns ein Stück Schwarzbrot und wir waren glücklich“.

Nach dem Krieg konnten die Deutschen nicht in ihre Heimat zurückkehren. Erst 1955 wurden durch Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR die Bewegungseinschränkungen aufgehoben, es wurde ihnen jedoch die Rückkehr in die Wolga-Region verboten.

Erinnerung an die Deportation

Die Deportation war ein tiefes Trauma für die deutsche Minderheit in der UdSSR. Im Jahr 1964 wurde die Anklage wegen Hochverrats offiziell fallen gelassen, aber jene schreckliche Jahre sind bis heute noch nicht zu vergessen.Heute wird nach deportierten Personen gesucht, neue Archivdaten entdeckt und Nachkommen beschäftigen sich weiterhin mit der tragischen Geschichte ihrer Vorfahren.

Die Zeitzeuge, Valentin Eirich, sagt: „Als der Krieg endete, erwarteten wir eine Rehabilitation. Allen Deportierten wurde die Rückkehr in ihre Heimat gestattet. Außer den Deutschen.“ Die Geschichte der Deportation der Sowjetdeutschen ist eine Geschichte, an die wir uns erinnern und die wir an künftige Generationen weitergeben müssen, damit so etwas nie wieder passiert.

ЕЩЕ НОВОСТИ все новости

08.08.2025

Anna, eine Jugendaktivistin, über ihre Reise zum JSDR: Sprachpraktikum, Freundschaft, Emotionen

Meine Freundin Diana und ich waren im JSDR-Sommercamp in Düsseldorf. Es waren auch …

06.08.2025

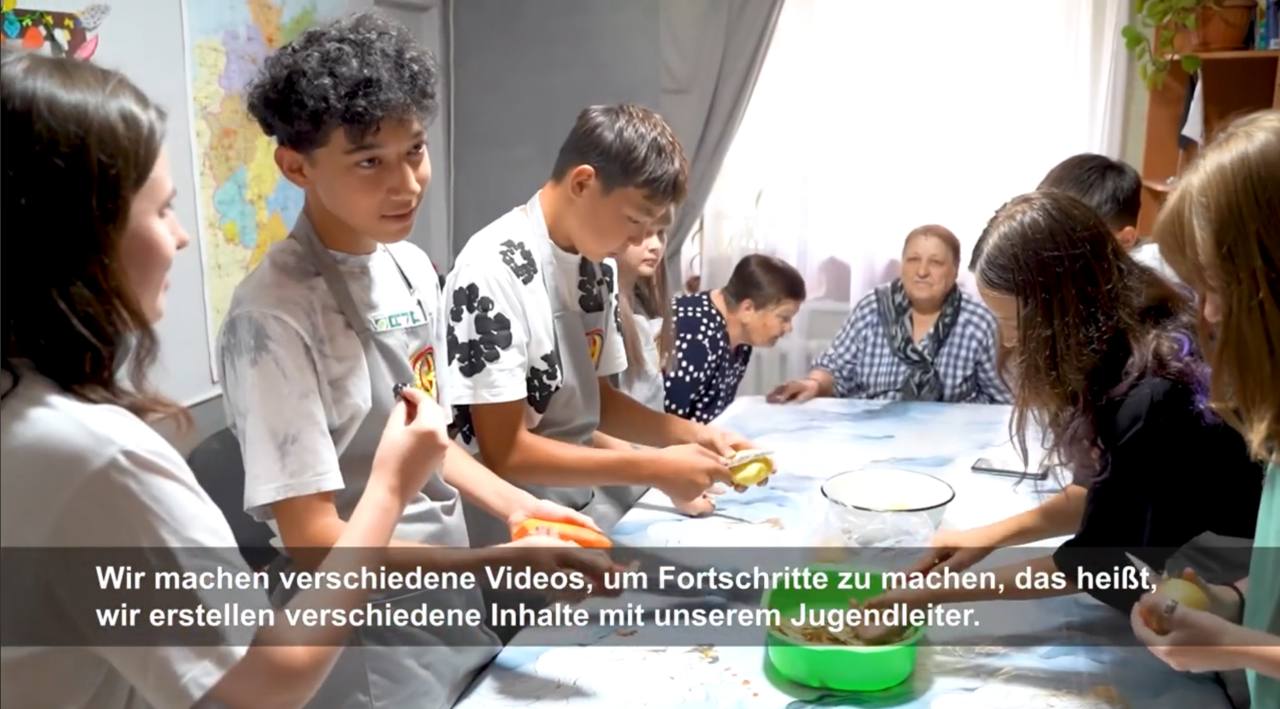

Kulinarischer Workshop für Jugendliche im Dorf Belowodskoje

Wir haben den Jugendclub im Dorf Belowodskoje besucht und sind direkt in einen …

06.08.2025

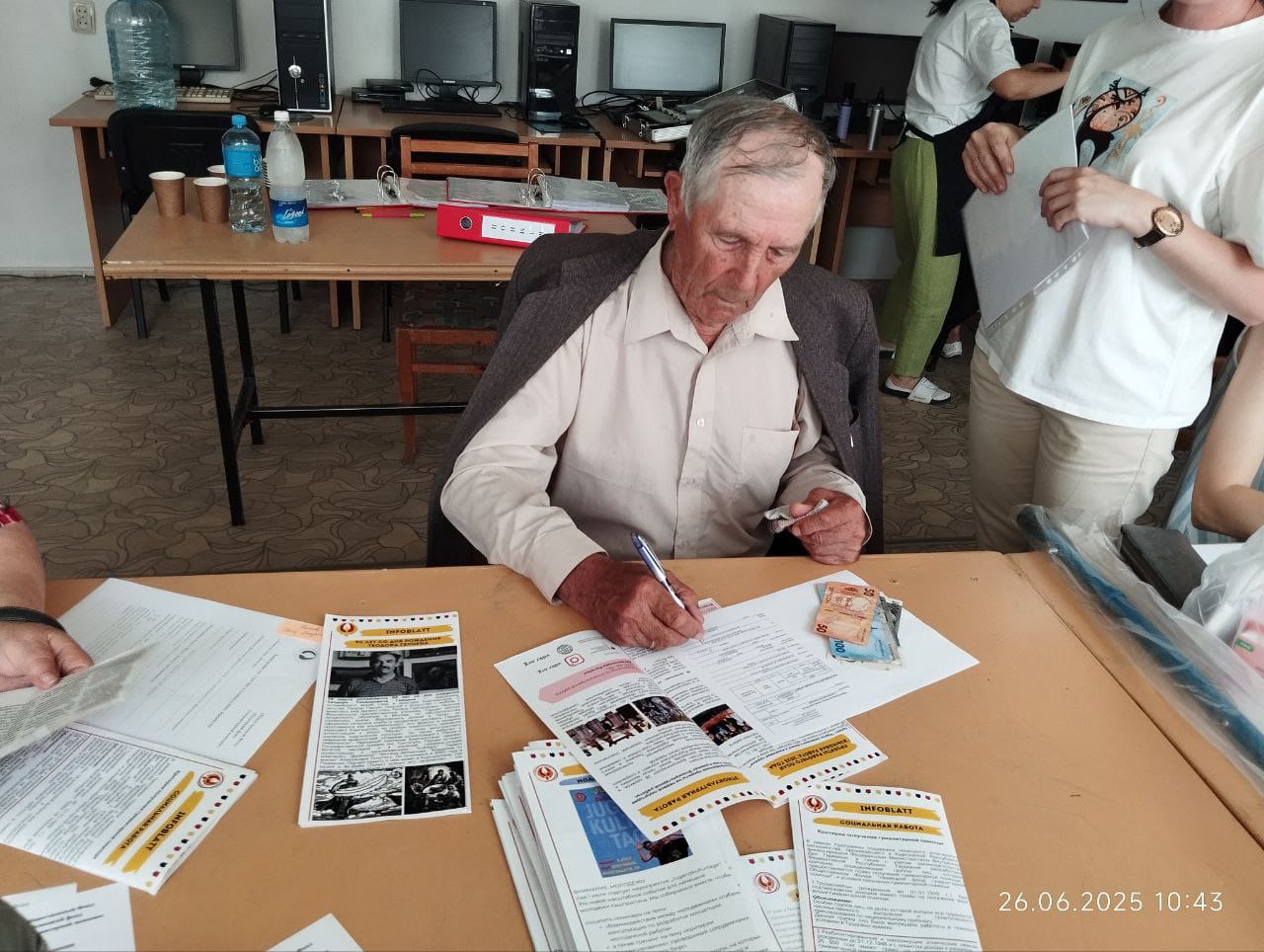

Medizinische Projekte

Im 2. Quartal wurden medizinische Projekte vollständig umgesetzt. Im Rahmen des Projekts „Individuelle …